A propos

Je suis donc le fondateur de ce site qui existe depuis 10 ans. Ma prise de retraite m'a permis d'y consacrer beaucoup de temps, et… un peu d'argent. Divorcé dans les pires conditions de la loi (rente viagère), je me suis efforcé de comprendre la Justice, de décrypter sémantiquement la loi et les jugements. La Justice est un monde clos, jargonneux et protectionniste. "La loi est mal écrite"...

"J'écris pour agir"

Voltaire est un farouche adversaire du fanatisme religieux et de l’intolérance. Il lutte pour la mise en œuvre d’une véritable justice.

Il se confronte plus d’une fois à l’arbitraire dans de nombreuses affaires célèbres (Sirven, Chevalier de la Barre, Calas…).

Il combat le pouvoir absolu des princes, puis s’exile. Il écrivait à toute l’élite intellectuelle de l’Europe. Il a influencé les révolutionnaires

Américains et Français.

Zola a lui aussi écrit pour agir. Son « j’accuse » s’attaque à une décision de justice et pour défendre une cause juste.

Le Président Macron dit : « Tous ceux qui écrivent servent la France ». « L’écriture est une ascèse, une école d’humilité. Ecrire c’est se confronter à plus grand que soi,

rechercher la clarté » « Ecrire c’est déjà commencer à agir ».

Editos :

Notre surimposition finance notre suradministration

Les innombrables débats qui caractérisent notre beau pays brouillent parfois l'autopsie qu'en font nos intellectuels. En particulier les palabres sur le monde agricole. Personne n'y comprend rien, tout le monde se contredit.On ne cherche pas du tout l'issue ou...

Ensauvagement et zadisation

Lettre recommandée AR 1A 206 231 0728 3Du 13 novembre 2023 CCHPPB5264 A rue de l'Eglise 04300 Mane Objet : dépenses publiques Montjustin A l'attention de Monsieur le Président de la communauté de communes Cher Président, Je reçois l'information ci-dessous de la part...

Guerre civile culturelle

"L'idéologie woke est plus dangereuse que le communisme" Rod Dreher Depuis près de 20 ans je publie des billets ayant trait à la vie économique, et donc sociale. Je suis fils et petit-fils de commerçants, dont un grand-père libraire. Il lisait beaucoup et possédait un...

Lobbying

Le meurtre du réalisme et de la pertinence Notre monde d’aujourd’hui « Miss Sloane » est un de mes films préférés, avec mon actrice préférée. On y parle de lobbying, un sujet opaque pour la plupart d’entre nous. Pourtant un mode d’action qui a cours dans les affaires,...

Question d’envergure

Les élections ont donné l'occasion d'une belle observation sociologique. Je l'ai écrit précédemment : je ne me sentais pas avoir le choix entre un candidat d'une évidente grande intelligence, pourvu d'une vraie connaissance de son milieu économico-social...

Notre surimposition finance notre suradministration

Les innombrables débats qui caractérisent notre beau pays brouillent parfois l’autopsie qu’en font nos intellectuels. En particulier les palabres sur le monde agricole.

Personne n’y comprend rien, tout le monde se contredit.

On ne cherche pas du tout l’issue ou l’opérationnalité, même à moyen terme.

La franchouillardise des « non créateurs de richesse » provient toujours des mêmes maux de notre société.

Le législateur politique et sa cohorte de donneurs de leçons contemplateurs jubilent dans l’intellectualisme stérile. 80% sont enseignants ou anciens enseignants (Stats Assemblée Nationale, Sénat, collectivités territoriales, exécutif…comités Théodule…).

Au lieu d’alimenter la sphère des faiseurs, ils suralimentent une Administration déjà obèse.

La France électoraliste et philosophe-idéaliste se noie dans le premier degré de la sublimation des faibles contre les forts. Le monde économique agit en sens inverse. Le boss n’est pas élu, il n’est confronté qu’aux résultats de son entreprise. Les salariés ne sont heureux que lorsque celle-ci est compétitive, donc « riche ».

Quand l’état de droit se fissure, la démocratie frissonne

Le Conseil d'Etat ne remplit pas correctement son rôle, estime I'avocat Jean-Philippe Delsol. Parce que les bornes des pouvoirs sont transgressées,...

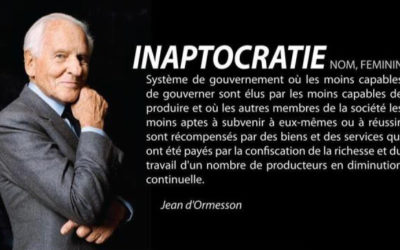

L’INAPTOCRATIE

DEFINITION : - Un système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les moins capables de produire et où les autres membres...

Un juge célèbre qui s’exprime librement

Le Figaro du 21 Janvier 2021 Article très intéressant sur un juge célèbre qui s'exprime librement sur le métier de magistrat. Je vais lire son...